تحليل مقطع حول السجن وحضوره في رواية اللص والكلاب PDF – النموذج التطبيقي ③

تعتبر مؤسسة “السجن“، انطلاقا من كونها فضاءً روائيا له أبعاده ودلالاته الفنية والرمزية الخاصة، محركا فاعلا وأساسيا. في رسم وتوجيه كثير من وقائع وأحداث رواية “اللص والكلاب” لنجيب محفوظ.

◄في رواية “اللص والكلاب” لنجيب محفوظ يزور البطل (سعید مـهران) -إثر خروجه من السجن- الشيخ علي الجنيدي. ليزف إليه الخبر:

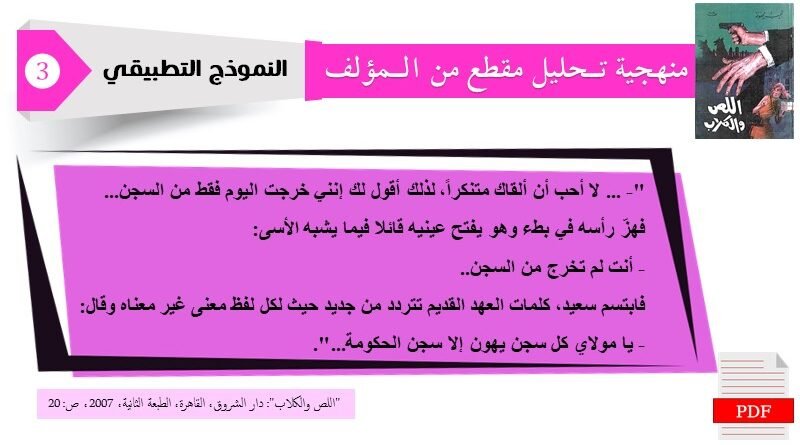

“- … لا أحب أن ألقاك متنكراً، لذلك أقول لك إنني خرجت اليوم فقط من السجن…

فهزّ رأسه في بطء وهو يفتح عينيه قائلا فيما يشبه الأسی:

– أنت لم تخرج من السجن..

فابتسم سعيد، كلمات العهد القديم تتردد من جديد حيث لكل لفظ معنى غير معناه وقال:

– يا مولاي كل سجن يهون إلا سجن الحكومة…”.

“اللص والكلاب”: دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، 2006، ص: 20.

انطلق من هذا الـحوار، واكتب موضوعا متكاملا، تُضمِّنه ما يأتي:

- صُور “السجن” وأشكال حضوره المختلفة في الرواية.

- دلالاته وأبعاده الرمزية والتعبيرية المتعددة، وعلاقاتها بالأحداث والشخصيات والبناء الفني للرواية.

مقدمة

يتجاوز مفهوم “السجن” مؤسسة السلطة وعنفها القمعي الرادع أو دورها الإصلاحي والتربوي، في رواية “اللص والكلاب” لنجيب محفوظ. إلى دلالات وأبعاد أخرى رمزية وتعبيرية مختلفة لا تخص الجوانب الانفعالية والنفسية للبطل فقط. وإنما تمتد إلى غيره من الشخصيات وإلى البناء الفني للرواية ككل.

فما هي أشكال حضور مفهوم “السجن” في الرواية ؟ وما هي أبرز أبعاده ودلالاته الفنية والتعبيرية ؟

عرض

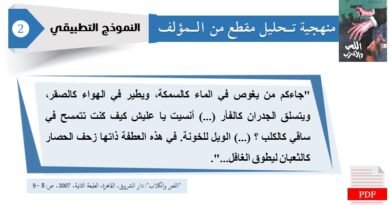

تنطلق أحداث الرواية من الإفراج عن البطل (سعید مهران)، بعد قضائه لعقوبة سجنية مدتها أربع سنوات. مصمماً على الانتقام ممن سماهم “الخونة” الذين غدروا به وألقوا به في غياهب السجن (زوجته نبوية، ومساعده عليش سدرة). حيث يقول السارد: «…لم يجد في انتظاره أحدا. ها هي الدنيا تعود، وها هو باب السجن الأصم يبتعد منطويا على الأسرار اليائسة (…) نبوية عليش، كيف انقلب الاِسمان اِسما واحدا ؟ أنتما تعملان لهذا اليوم ألف حساب، وقديما ظننتما أن باب السجن لن ينفتح. ولعلكما تترقبان في حذر، ولن أقع في الفخ، ولكني سأنقض في الوقت المناسب كالقدر» (ص: 7-8).

لكن غاية الرواية، وإن كانت لا تعلن عن ذلك على نحو صریح ومباشر، تستشرف “السجن”. الذي هو مصير السعي الخائب للبطل لمّا يفشل في الانتقام من خصومه. ولا يحصد رصاصه الطائش غير أرواح الأبرياء الضعفاء (شعبان حسين الساكن الجديد في بيت عليش سدرة، بواب رؤوف علوان). فيكون مضطرا إلى الاستسلام بفعل حصار الشرطة الخانق ورصاصها المتطاير من حوله.

ومن ثمة تغدو “عقلية السجين” المتجلية في تخبّط سلوك البطل (سعید مهران). وعجزه عن التكيف والاندماج مع معطيات الواقع الجديد بعد الإفراج عنه، مدعاة للتبرير في كثير من الحالات والمواقف. كما هو الحال عند مقابلته رؤوف علوان لما أبدى أسفه على نزقه وتسرّعه في إبداء ملاحظات شخصية أثارت حفيظة مضيفه. يقول السارد: «… وأسف على إفلات هذه الملاحظة. ولمح في عيني صاحبه نظرة باردة. ألا يعرف لسانك ما الأدب ؟ (…) فراح يدخن السيجارة بسرعة عصبية دون أن ينطق حتى اضطر سعيد إلى التوقف عن الأكل. وقال بلهجة المعتذر: لم أتخلص بعد من جو السجن فيلزمني وقت طويل حتى أسترجع آداب الحديث والسلوك…» (ص: 33- 34). وتغدو هذه “العقلية” ستاراً لما يضمره في نفسه من حسد أو حقد دفين، ورغبة ملحة في الانتقام. كما يتبين ذلك من خلال توسله إلى أستاذه وصديقه القديم (رؤوف علوان). كي يعفو عنه ويخلي ميله لما ضبطه الخدم في بيته (فيلاه) متلبساً بجرم السرقة، وهدده بتسليمه للشرطة…

يقول السارد على لسان البطل (سعید مهران): «… والصمت القاتل أثقل من سور السجن، والسجّان عبد ربه سیقول هازئا ما أسرع أن رجعت. وانطلق صوت نحاسي من وراء ظهره يتساءل: ننادي البوليس ؟ (…) وبصوت خافت وبعينين تختفيان في الأرض قال: رأسي دائر، مازال دائرا منذ خرجت من السجن… اعذرني، مازلت أعيش بعقلية السجن وما قبله» (ص: 40 – 43 بتصرف).

وهو الموقف ذاته، الذي انتهى إليه سعيد مهران، عند زيارته للشيخ علي الجنيدي. الذي أدرك بفراسة الزاهد المتصوف، وحدسه الشفيف العميق لبواطن الأمور وخفاياها، انغلاق بصيرته وابتعاده عن جادة الحق وطريق الصواب… إذ “السجن” في التصور العرفاني للشيخ المذكور لن يكون إلا سجن أو حجاب الجسد، أو الدنيا، أو العقل… أو ما شابه ذلك… كما يتبين من خلال المقطع الحواري الذي نحن بصدد تحليله.

ومن ثمة يغدو “السجن” بكل ما توحي به الكلمات من دلالات القسوة والعنف والمعاناة. مقياسا لما يجده البطل من خيبات ذاتية وانكسارات مريرة في واقعه الجديد. كما هو الحال في جفول ابنته الصغيرة (سناء) وإعراضها عنه، لما دعاها إلى حضنه في بيته السابق. الذي آل أمره إلى مساعده (عليش سدرة)، الذي تزوج من زوجته السابقة (نبوية) بعد دخوله إلى السجن. وتمكنهما معا خلال هذه الفترة من الاستيلاء على ماله وكتبه. يقول السارد: «… وتجلت في الأعين نظرات اهتمام، وشماتة وآمن سعيد بأن جلد السجن ليس بالقسوة التي كان يظنها. وقال متوسلا: تعالي يا سناء …» (ص: 15). وفي مقارنة أخرى أشد سخرية بين “التنبل” و”الخائن” يرد البطل (سعید مهران) على محاوره وصديقه القديم (المعلم طرزان). الذي يشكوه ندرة من يعتمد عليهم من الرجال لما زاره في المقهى: « تنابلة كأنهم موظفو الحكومة ! فندت عنه نفحة ساخرة: التنبل على أي حال خير من الخائن، بسبب خائن دخلت السجن يا معلم طرزان» (ص: 46).

ولما تفتح له نور بعد هذه المقابلة أبواب بيتها للتواري خلف جدرانه عن أنظار مطارديه. من الشرطة والمخبرين والكلاب وفضول الصحفيين، يتحول هذا البيت الذي يجاور المقبرة (القرافة). إلى سجن جديد تحت وطأة عوامل الضغط والقلق والتوتر التي تنتابه. يقول: «… وشخير نور يبدو أنه لن ينقطع إلا حين تستيقظ عند الأصيل. وستبقى أنت في هذا السجن حتى ينساك البوليس، ولكن هل ينساك البوليس حقا ؟» (ص: 77).

ويزداد الأمر سوءا عند تفاقم شعوره بالوحدة لما تضطر ظروف الشغل صاحبة البيت إلى الغياب طويلا. وإحساسه الحاد بالقيود التي تعوق حركته وتمنعه من تحقيق ما تهفو إليه نفسه من رغبات. بحيث لا يبقى في وسعه غیر الإنصات في عجز بالغ إلى صمت القبور. يقول: «… وانتشر الظلام، نعم انتشر الظلام في الحجرة وخارج النافذة وزاد صمت القبور صمتا. ولا يمكن أن تضيء المصباح کي تبقى الشقة كما تبقى عادة في أثناء غياب نور. وستألف عيناك الظلام كما ألفت السجن وكما ألفت الوجوه الكريهة. ولن تجد فرصة للسكر خشية أن تحدث حركة عنيفة أوترفع صوتا منكرا، إذ يجب أن تبقى الشقة صامتة كالقبر. وحتى الأموات أنفسهم لن يفطنوا لوجودك هنا، والله وحده يعلم كيف تصبر على هذا السجن وإلى متى …» (ص: 83).

خاتمة

وهكذا، تعتبر مؤسسة “السجن“، انطلاقا من كونها فضاءً روائيا له أبعاده ودلالاته الفنية والرمزية الخاصة. محركا فاعلا وأساسيا في رسم وتوجيه كثير من وقائع وأحداث رواية “اللص والكلاب” لنجيب محفوظ. (الخيانة والانتقام، المطاردة والاختفاء، الحصار والاستسلام…)، وما تولد عن ذلك كله من هواجس ومضاعفات قوية وضاغطة على التوازن النفسي للبطل (سعید مهران). مما كان له بالغ الأهمية ليس في توجيه سلوكاته وتحديد اختياراته وقراراته الشخصية فقط. بل أيضا في البناء الفني للرواية ككل، من خلال الحركة الذاتية للبطل ودورانها العبثي العنيف. ضمن حلقة وعيه الداخلي ومجری شعوره الباطني.

توووووووب