القصة القصيرة – منهجية تحليل نص حكائي

مقدمة تحليل القصة القصيرة

1- التأطير العام للنص

أي وضعه في سياقه التاريخي والثقافي والأدبي، وربطه بالشكل الأدبي الذي ينتمي إليه، والتعريف المختصر بذلك الشكل [ (القصة ؟ أين ومتى ظهرت ؟ كيف انتقلت إلى المشرق العربي، ومنه إلى المغرب (إن اقتضى الحال طبعا) ؟ من هم أبرز أعلامها ؟ (مع الانتهاء بصاحب النص المدروس) ].

2- التأطير الخاص للنص

أي ربطه بصاحبه، وبيان مدى أهميته ومساهمته في تأصيل الشكل الأدبي للنص أو تطويره.

3- الـملاحظة وطرح الإشكالية

أي ملاحظة مشيرات ترتبط بالنص من الخارج، أو من الداخل، واعتمادها منطلقا لطرح فرضيات القراءة. من قبيل: ما مضامين الحكاية في هذا النص ؟ وما الوسائل الفنية واللغوية المعتمدة للتعبير عنها ؟ وإلى أي حد استطاع الكاتب تجسيد أو تمثيل خصائص ومميزات الشكل الأدبي الذي ينتمي إليه النص ؟

عرض منهجية القصة القصيرة

І- الأحداث

يحيل هذا المفهوم على مجموع الوقائع والأفعال التي تشكل نسيج الحكاية في النص. ويمكن مقاربته من خلال أحد هذين المستويين: التفكيك، والتركيب؛

أ) مستوى التفكيك:

يستدعي تفكيك الأحداث تناولها من خلال الجوانب التالية: جرد الأحداث – الحبكة – الرهان – دلالات الحدث وأبعاده.

1- جرد الأحداث

ويتعلق الأمر، هنا، بتحديد موضوع النص الحكائي، وما يتضمنه من وحدات حكائية، وذلك كالآتي:

- الحدث المحوري؛

- المقاطع السردية؛

2- الـحبكـة

وتُعنى بالكشف عن الكيفية التي انتظمت بها الأحداث والوقائع داخل النص. وتتحدد بالنسبة للنص القصصي، فيما يعرف بـ “الخطاطة السردية“. والتي يمكن استعراض تمفصلاتها من خلال الدرس الآتي:

3- الـرهان

وهو الهدف المباشر (الصريح)، أو غير المباشر (الضمني) الذي يسعى النص إلى تحقيقه.

4- دلالات الـحدث وأبعاده

ويتم التعرف عليها، بإحالة النص على الظروف التاريخية والاجتماعية والنفسية التي نتج فيها.

ب) مستوى التركيب:

وهاهنا يتعين إنجاز “ملخص” لأحداث النص، وهو ما يعرف بتحديد “المتن الحكائي”. الذي يستدعي إعادة صياغة الأحداث وفقا لتعاقبها المنطقي والزمني، وعلى أساس تعلق اللاحق بالسابق، وبعيدا عن مقتضيات أو إكراهات الكتابة السردية وما قد يترتب عنها من “اختلالات زمنية” كـ الاسترجاع، أو الاستباق أو الحذف أو التلخيص… إلخ.

ІІ– الشخصيات

أ- جرد القوى الفاعلة، وتصنيفها بحسب طبيعتها وأهميتها، ورصد خصائصها، وأدوارها ومواقفها وعلاقاتها، ودلالاتها…

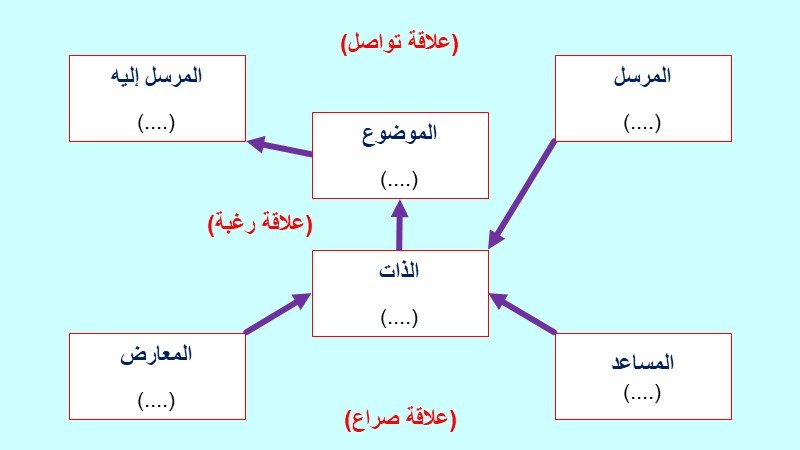

ب- تحديد الوظائف والعلاقات فيما يعرف بـ “النموذج العاملي“، وهو عبارة عن “بنية عميقة”، يرى السيميائي الفرنسي غريماس (A. J. Greimas) أنها تتحكم في النص الحكائي بشكل عام، وتجعلنا توسع فهمنا لمصطلح “الشخصية الحكائية”، الذي كان يقتصر على الكائن الآدمي للدلالة على كل قوة فاعلة في المحكي، سواء أكانت بشراء أو حيوانا، أو جمادا، أوقوى طبيعية، أو مؤسسات، أو أفكارا، أوقيما، أو مشاعر، أورغبات… مما يعني أنه لم يُعد يُنظر إلى “الشخصية” باعتبار ماهيتها أي بما تحمله من خصائص وسمات فقط، وإنما من خلال ما تقوم به من “وظائف“، وما تنخرط فيه من “علاقات“.

1) الوظائف:

ويحصرها “غريماس” في ست هي:

- المرسل: وهو الذي يدفع البطل ويحفزه للقيام بمهمة أو عمل ما.

- المرسل إليه: وهو الذي يتجه إليه العمل المنجز.

- الذات: وتسمى أيضا (الفاعل)، وهو عادة “البطل” الذي يرغب في الحصول على شيء ما له قيمة بالنسبة إليه.

- الموضوع: وهو الشيء أو الطرف المرغوب فيه من قبل (الذات).

- المساعد: وهو الذي يؤازر (الذات) في مهمتها.

- المعارض: وهو الذي يعترض سبيل (الذات)، ويمنعها من الحصول على (موضوع) رغبتها.

2) العلاقات:

وتتمثل في ثلاث هي:

- علاقة التواصل: وتجمع بين المرسل والمرسل إليه.

- علاقة الرغبة: وتجمع بين الذات والموضوع.

- علاقة الصراع: وتحكم المساعد والمعارض.

ويمكننا تنظيم معطيات هذه البنية العاملية، وفق الترسيمة التالية:

ІІІ– الـمكان

ويمكن مقاربته من خلال استدعاء جملة معطيات كاشفة، أهمها:

- مظاهره: أي كل المؤشرات النصية المباشرة وغير المباشرة الدالة عليه.

- خصائصه: واقعي / متخيل – مغلق / مفتوح – محدود / ممتد – ضيق / شاسع – مدى مناسبته للحدث.

- وظائفه: المساهمة في تنامي الأحداث وتطورها – الإيهام بواقعيتها وإمكان حدوثها – الكشف عن المواقع الاجتماعية للشخصيات – نسج علاقات فيما بينها – توفير مجال حركتها وأفعالها.

- دلالاته: اجتماعية – نفسية – سياسية – ثقافية – تاريخية – جغرافية – دينية – أسطورية – رمزية.

- مشتملاته: بشر – حيوان – مظاهر طبيعية – أشياء متحركة – أشياء جامدة …

- كيفية تصويره: تصوير بانورامي شامل – تصویر أفقي – تصوير عمودي – تصوير يركز على مجال محدد…

ІV– الـزمان في القصة القصيرة

يُقارب هذا المكون بملامسة جوانب من قبيل:

- مظاهره: جرد كل المؤشرات النصية الدالة عليه.

- خصائصه: فزياني – فلكي – تاريخي – اجتماعي – نفسي – ديني – أسطوري – نحوي – مبهم …

- أنماطه: زمن الكتابة – زمن القراءة – زمن القصة – زمن السرد …

- نظامه: متسلسل – متقطع – استرجاعي – استباقي – صاعد – هابط …

- إيقاعه: سريع (بالحذف أو بالتلخيص) – بطيء (بالتمطيط في الوصف أو الحوار) – متطابق (تطابق بين زمن القصة وزمن السرد).

- وظائفه: القدرة على تأطير الحدث، وحركات وأفعال الشخصيات – الإيهام بواقعية الأحداث – التمييز بين الشخصيات والتأثير فيها…

- دلالاته: طبيعية – تاريخية – نفسية – اجتماعية – دينية – رمزية – تداولية…

V- الأسلوب

ونقصد به مجموع الإمكانات والطرائق اللغوية والفنية التي يوظفها الكاتب للتعبير عن “الحكاية” في النص. في هذا الصدد يفترض معالجة الأسلوب من خلال ما يأتي:

1) طبيعة السارد وموقعه من النص

وبهذا الخصوص يكون السارد:

- إما مشاركا في صنع الأحداث، وشخصية من شخصيات النص. وفي هذه الحالة، فإن موقعه بالضرورة، يكون داخل النص.

- أو ملاحظا شاهدا يحكي عن بعد وهاهنا يكون حتما خارج النص.

2) الضمير الذي يظهر به

يظهر السارد -بحسب طبيعته وموقعه- بواحد من الضمائر التالية:

- ضمير المتكلم: حين يكون مشاركا في الأحداث، وموجودا داخل النص وحاكيا بلسانه.

- ضمير المخاطب: حين يُوجه السارد خطابه إلى المخاطب على طول النص وفي هذه الحالة يمكن أن يتم ذلك من داخل النص أو خارجه.

- ضمير الغائب: حين يكون السارد غائبا عن النص الحكائي، وينقل وقائعه من خارجه.

3) زاوية نظره

حيث يختار السارد عادة بين إحدى زوايا النظر أو الرؤى السردية التالية:

- الرؤية من خلف.

- الرؤية المُصاحبة (مع).

- الرؤية من خارج.

4) نـمط السرد

حيث يعتمد السارد نمطا أو غيره من أنماط السرد التالية:

- السرد المتسلسل: سرد تتتابع فيه الأحداث تتابعا زمنيا أو منطقيا.

- السرد المتقطع: سرد تتداخل فيه الأحداث، مما يجعلها لا تحتفظ بتدرجها وخطيتها.

- السرد الدائري أو السرد الحلزوني: وفيه يكون العود على البدء.

5) أساليب الـحكـي في القصة

وعادة ما تتمثل في الأساليب الثلاثة التالية: السرد الوصف الحوار.

أ- السرد:

وهو عرض أحداث ونقل وقائع حقيقية أو متخيلة، باعتماد سلسلة من الجمل السردية التي تهيمن عليها (الأفعال) بمختلف صيغها. هذا الأسلوب يهيمن على كل الفنون السردية، ومنها القصصية. ومن ثم وجب استخراج مقاطع وجمل من النص دالة عليه، كما أمكن تحديد وظائفه التي يمكن أن نذكر منها ما يلي:

- نقل الوقائع، وعرض الأحداث، والمساهمة في تناميها وتطورها.

- التعليل والشرح والتفسير، والتعليق، والتقييم، وبخاصة إزاء أفعال وأقوال الشخصيات.

- الجمال، والتعبير، والتواصل، والتأثير ….

ب- الوصف:

أسلوب يستعمل لإبراز الخصائص الجسمية والنفسية والاجتماعية… للشخصيات، كما يساهم في إحاطة القارئ بمميزات الإطار المكاني والزماني الذي يحتضن الأحداث. وكثيرا ما يتجاوز الوصف تصوير الفضاءات الواقعية ليصور فضاءات متخيلة. ولذلك يتعين جرد مقاطع أو جمل من النص تدل عليه، علما بأن (الأسماء) هي ما يغلب على الجمل الوصفية.

والوصف قد يكون موضوعيا أو ذاتيا، ماديا أو معنويا، مفصلا أو مجملا عاما أو خاصا…

كما قد يضطلع بجملة من الوظائف أبرزها:

- التخفيف من رتابة السرد والترويح على المتلقي.

- تصوير الفضاء المكاني والزماني.

- رسم ملامح و هويات الشخصيات، وذلك من خلال رصد خصائصها الجسدية، والنفسية والاجتماعية والأخلاقية، والمعرفية والذهنية…

- هذا فضلا عن الوظائف: التزيينية، والإخبارية، والتعبيرية….

ج- الـحوار:

وهو طريقة مباشرة في نقل الأحداث، عادة ما يتخلل النص القصصي، ويتجلى في مشاهد حوارية، أو جمل استجوابية. ومن ثم لزم استخراج ما يدل عليه في النص، سواء ما تعلق منه بـ (الحوار الخارجي)، أو ما اتصل بـ (الحوار الداخلي). كما أمكن تحديد بعض وظائف الحوار، من قبيل:

- المساهمة في تنامي الأحداث وتطويرها.

- تقريب الوقائع من القارئ، والإيهام بواقعيتها.

- تحقيق التواصل بين الأطراف المتحاورة.

- الكشف عن هويات الشخصيات ومشاعرها، ومواقفها، وعلاقاتها.

VІ– الـمغزى

ويتعلق الأمر، هنا، بمعالجة ثلاثة مطالب أساسية على الأكثر، وهي: (مقصدية الكاتب – البعد الاجتماعي – البعد النفسي).

1) مقصدية الكاتب من القصة

أي الغاية التي يرومها من وراء كتابته النص، والرسالة التي يتوخى إبلاغها للقارئ. وعادة ما تكون هذه المقصدية ذات طابع: إصلاحي (تربوي توعوي توجيهي)، أو تعبيري (التعبير عن الذات في بعديها الفكري أو الوجداني)، أو تأثيري التأثير في المتلقي.

2) تـحليل البعد الاجتماعي

أي استجلاء المعطيات الاجتماعية والتاريخية المضمنة في النص.

3) كشف البعد النفسي

أي إبراز ما يكتنف شخصية الكاتب من أحاسيس ومشاعر، ونزعات وميولات ومعطيات أخرى ذهنية أو أخلاقية، تنعكس في النص بشكل صريح أو ضمني.

خاتمة منهجية تحليل القصة القصيرة

وتتضمن مهارتين أساسيتين هما: التركيب والتقويم؛

- التركيب: وفيه تُجمع وتُلخص نتائج التحليل؛ أي ما قيل باختصار شديد عن: الأحداث، والشخصيات، والمكان، والزمن، والأسلوب، ثم المغزى.

- التقويم: وفيه تصدر حكما قيميا أو رأيا شخصيا تخلص فيه إلى تأكيد مدى تمثيلية النص للشكل الحكائي الذي ينتمي إليه.

شكرا على المعلومة