مقابلة خاصة مع ابن نوح PDF – منهجية تحليل قصيدة تكسير البنية للشاعر أمل دنقل

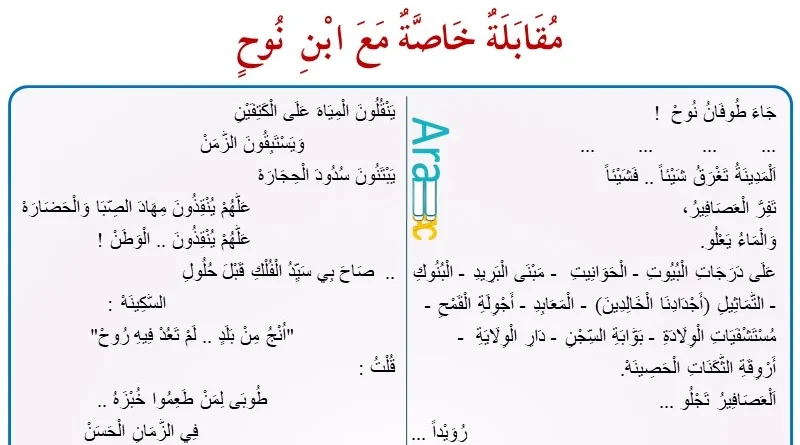

قصيدة “مقابلة خاصة مع ابن نوح”

| جَاءَ طُوفَانُ نُوحْ ! … … … … اَلْمَدِينَةُ تَغْرَقُ شَيْئاً .. فَشَيْئاً تَفِرُّ الْعَصَافِيرُ، وَالْمَاءُ يَعْلُو. عَلَى دَرَجَاتِ الْبُيُوتِ – الْحَوَانِيتِ – مَبْنَى الْبَرِيدِ – الْبُنُوكِ – التَّمَاثِيلِ (أَجْدَادِنَا الْخَالِدِينَ) – الْمَعَابِدِ – أَجْوِلَةِ الْقَمْحِ – مُسْتَشْفَيَاتِ الْوِلَادَةِ – بَوَّابَةِ السِّجْنِ – دَارِ الْوِلَايَةِ – أَرْوِقَةِ الثَّكَنَاتِ الْحَصِينَهْ. اَلْعَصَافِيرُ تَجْلُو … رُوَيْداً … رُوَيْداً … وَيَطْفُو الْإِوَزُّ عَلَى الْمَاءِ، يَطْفُو الْأَثَاثُ .. وَلُعْبَةُ طِفْلٍ .. وَشَهْقَةُ أُمٍّ حَزِينَهْ وَالصَّبَايَا يُلَوِّحْنَ فَوْقَ السُّطُوحْ ! جَاءَ طُوفَانُ نُوحْ. هَا هُمُ “الْحُكَمَاءُ” يَفِرُّونَ نَحْوَ السَّفِينَهْ اَلْمُغَنُّونَ – سَائِسُ خَيْلِ الْأَمِيرِ – اَلْمُرَابُونَ – قَاضِي الْقَضَاةِ ( .. وَمَمْلُوكِهِ !) ۔ حَامِلُ السَّيْفِ – رَاقِصَةُ الْمَعْبَدِ (ابْتَهَجَتْ عِنْدَمَا انْتَشَلَتْ شَعْرَهَا الْمُسْتَعَارَ) جُبَاةُ الضَّرَائِبِ – مُسْتَوْرِدُو شُحْنَاتِ السِّلَاحِ – عَشِيقُ الْأَمِيرَةِ فِي سَمْتِهِ الْأُنْثَوِيِّ الصَّبُوحْ ! جَاءَ طُوفَانُ نُوحْ هَا هُمُ الْجُبَنَاءُ يَفِرُّونَ نَحْوَ السَّفِينَهْ. بَيْنَمَا كُنْتُ .. كَانَ شَبَابُ الْمَدِينَهْ يُلْجِمُونَ جَوَادَ الْمِيَاهِ الْجَمُوحْ | يَنْقُلُونَ الْمِيَاهَ عَلَى الْكَتِفَيْنِ وَيَسْتَبِقُونَ الزَّمَنْ يَبْتَنُونَ سُدُودَ الْحِجَارَهْ عَلَّهُمْ يُنْقِذُونَ مِهَادَ الصِّبَا وَالْحَضَارَهْ عَلَّهُمْ يُنْقِذُونَ .. الْوَطَنْ ! .. صَاحَ بِي سَيِّدُ الْفُلْكِ قَبْلَ حُلُولِ السَّكِينَهْ : “اُنْجُ مِنْ بَلَدٍ .. لَمْ تَعُدْ فِيهِ رُوحْ” قُلْتُ : طُوبَى لِمَنْ طَعِمُوا خُبْزَهُ .. فِي الزَّمَانِ الْحَسَنْ وَأَدَارُوا لَهُ الظَّهْرَ يَوْمَ الْمِحَنْ ! وَلَنَا الْمَجْدُ – نَحْنُ الَّذِينَ وَقَفْنَا (وَقَدْ طَمَسَ اللهُ أَسْمَاءَنَا !) نَتَحَدَّى الدَّمَارَ .. وَنَأْوِي إِلَى جَبَلٍ لَا يَمُوتُ (يُسَمُّونَهُ الشَّعْبَ !) نَأْبَى الْفِرَارَ .. وَنَأْبَى النُّزُوحْ ! … … … … … … … … … … … كَانَ قَلْبِي الَّذِي نَسَجَتْهُ الْجُرُوحْ كَانَ قَلْبِي الَّذِي لَعَنَتْهُ الشُّرُوحْ يَرْقُدُ – الْآنَ – فَوْقَ بَقَايَا الْمَدِينَهْ وَرْدَةً مِنْ عَطَنْ هَادِئاً بَعْدَ أَنْ قَالَ “لَا” لِلسَّفِينَهْ … وَأَحَبَّ الْوَطَنْ ! |

ومكتبة مدبولي – القاهرة. الطبعة: 2 / 1985. ص: 393-396.

الأسئلة

اكتب موضوعا إنشائيا محكم التصميم تحلل فيه هذا النص مستثمرا مكتسباتك المعرفية واللغوية والمنهجية، ومسترشدا بما يأتي:

- وضع النص في إطاره التاريخي والأدبي.

- استخراج الوحدات الدلالية الواردة في النص.

- تحديد الحقول الدلالية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها، وإبراز العلاقات القائمة بينها.

- رصد خصائص النص الفنية وإبراز وظائفها، بالتركيز على الصورة الشعرية، والبنية الإيقاعية، والأسلوب.

- صياغة خلاصة تستثمر فيها نتائج التحليل، لبيان مدى تمثيل النص للاتجاه الذي ينتمي إليه.

تحليل قصيدة “مقابلة خاصة مع ابن نوح”

وضع النص في إطاره التاريـخي والأدبي

ما أن حلت نكبة 1948م، حتى كانت الرومانسية العربية قد استنفذت أدوارها، ولم يَعُدْ ثمة مبرر لاستمرارها لأن تحديات جديدة وأسئلة ملحة بدأت تفرض نفسها على المثقف العربي بشكل عام، وعلى الشاعر بوجه خاص. فكانت الحاجة ماسة إلى ظهور خطاب شعري جديد، ولم يكن هذا الخطاب الجديد سوى حركة الشعر الحر، أو ما عرف بـ (الشعر الجديد) أو (الشعر التفعيلي)، أو (الشعر الحداثي)، أو (الشعر المعاصر) .. إلى غير ذلك من التسميات التي أطلقها النقاد، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على أننا – بالفعل – أمام تجربة شعرية جديدة بكل المقاييس، تجربة عمل أصحابها على تكسير بنية الشعر العربي التقليدي، واستبدالها ببنية مستحدثة تجلت مظاهرها على مستوى المضمون، والمعجم، والصورة الشعرية، والإيقاع، ثم الأسلوب.

وحقيقة يعتبر الشاعر المصري أمل دنقل من أبرز الشعراء الذين انخرطوا في هذه المغامرة الفنية الجديدة، وذلك من خلال مجموعة من دواوينه الشعرية، وعلى رأسها مجموعته الشعرية الأخيرة “أوراق الغرفة (8)”، والتي اقتطف منها هذا النص، الذي يبدو حداثيا بامتياز، بالنظر إلى مجموعة من المؤشرات الدالة على ذلك، من قبيل: (صاحبه، عنوانه، شكله الطباعي…). وإذا ثبت انتماء هذا النص إلى الاتجاه الحداثي، فما مدى تمثيله له ؟ وإلى أي حد استطاع تجسيد خصائصه ومقوماته ؟

قراءة قصيدة “مقابلة خاصة مع ابن نوح” PDF

استخراج الوحدات الدلالية الواردة في نص “مقابلة خاصة مع ابن نوح”

إن قراءة فاحصة ومتمعنة للنص تقودنا إلى استخلاص مضمون القصيدة كما يلي:

أ- المضمون العام للنص: خطر الطوفان الداهم، وموقف الشاعر مما يجري حوله.

ب- الوحدات الدلالية الأساسية: ويمكن تحديدها بما تحتويه من دلالات جزئية، كالآتي:

- الوحدة الدلالية الأولى (السطر 1): وفيها يخبر الشاعر/السارد بوقوع حدث “الطوفان”، وذلك في نبرة باعثة على الاستغراب والارتياب.

- الوحدة الدلالية الثانية (من السطر 2 إلى 17): وفيها يعرض الشاعر مشهد زحف الطوفان للمدينة وتهديده لها بالدمار والتلاشي؛ فها هي المدينة تغرق تدريجيا في لجة الماء المتصاعد، وهاهي معالم نفوذ ورموز هيبة السلطة (مبنى البريد، البنوك، التماثيل، المعابد، مخازن القمح، مستشفيات الولادة، بوابة السجن، دار الولادة، أروقة الثكنات الحصينة) تتعرض للتدمير والتخريب، وها هي ممتلكات الناس (البيوت، الحوانيت، الأثاث) والأطفال (اللعب) يجرفها الطوفان، بينما العصافير تفر وأحيانا تجلو، والصبايا تلوح فوق السطوح وتعلو.

- الوحدة الدلالية الثالثة (من السطر 18 إلى 24): وخلالها يتابع الشاعر تصوير مشهد خطر الطوفان المتزايد وآثاره المدمرة ، وردود أفعال الأهالي تجاه هذا الخطب الجلل؛ فالكل مستهدف، وبدون استثناء، وإذا عمّت هانت. ومع ذلك فرّت نُخَبُ وأطراف انتهازية (“الحكماء”، المغنون، سائس خيل الأمير، المرابون، قاضي القضاة، حامل السيف، راقصة المعبد، جباة الضرائب …) باتجاه السفينة طلبا للنجاة.

- الوحدة الدلالية الرابعة (من السطر 25 إلى 34): وفيها يرصد الشاعر ردود أفعال ساكنة المدينة، والتي يمكن اختزالها في موقفين:

∗ موقف جبان تخاذلي انهزامي وهو موقف من يُسمّيهم الشاعر بـ “الجبناء”، الذين لا يرون حلا للمعضلة الطارئة غير الفرار إلى السفينة، وهذا الموقف يُدينه الشاعر، ضمنا، وبشدة وقوة.

∗ موقف شجاع / بطولي / شريف : يُجسّده شباب المدينة والشاعر معهم، ويتمثل في مبادرتهم وسعيهم إلى لجم جموح المياه بنقلها على الكتفين، ووضع سدود من الحجارة، لحماية الوطن رمز مهاد الصبا والحضارة. - الوحدة الدلالية الخامسة (من السطر 35 إلى 47): وهي عبارة عن حوار بين “سيد الفلك” والشاعر؛ فبينما دعا الطرف الأول الشاعر إلى الالتحاق بركب السفينة، بعد كل هذا الدمار الذي حل بالبلد، رفض الشاعر طلبه، بل سخر منه، واعتز وثمن بالمقابل موقف الممانعين الذين تحدوا الخطر والدمار، وأبَوْا النزوح والفرار، وظلوا معتصمين بجبل لا يموت يُسمى مجازا “الشعب”.

- الوحدة الدلالية السادسة (من السطر 48 إلى 54): وفيها يكشف الشاعر عن حاله، بعد المصير الأخير الذي آلت إليه المدينة فها هو الشاعر يعرض عن إغواء السفينة، ويُقرر الرقاد في هدوء فوق بقايا الدمار، ولعمري تلك هي قمة التضحية والالتزام تجاه الأرض والشعب والوطن.

تحديد الحقول الدلالية الـمهيمنة في النص والـمعجم الـمرتبط بـها، وإبراز العلاقات القائـمة بينـها.

بالانتقال إلى المعجم، أمكننا تصنيفه إلى حقلين دلاليين أساسسين، فيما يلي جرد لأهم الألفاظ والعبارات الدالة عليهما، ورصد لطبيعة العلاقة القائمة بينهما:

| الألفاظ والعبارات المرتبطة بـ الفِرار | الألفاظ والعبارات المرتبطة بـ المواجهة |

| تفر العصافير، الحكماء يفرون، المغنون، سائس خيل الأمير، المرابون قاضي القضاة، حامل السيف، راقصة المعبد، جباة الضرائب، مُستوردو شحنات السلاح، عشيق الأميرة، الجبناء يفرون، سيد الفلك، انج، أداروا له الظهر … | كنت، كان شباب المدينة يلجمون جواد المياه الجموح، ينقلون المياه على الكتفين، يستبقون الزمن، يبتنون سدود الحجارة، ينقذون مهاد الصبا والحضارة، ينقذون الوطن، وقفنا، نتحدى الدمار، نأبى الفرار، نأبى النزوح … |

ونظرة سريعة إلى هذا المعجم، تكشف أنه سهل وواضح وتواصلي ومألوف وقريب من لغة الاستعمال اليومي، هذا فضلا عن أنه يرتبط بحقلين دلاليين يعكسهما واقعنا العربي المعيش، ويتمثلان في موقفي (الخذلان) و(الممانعة). وهذا يؤكد انتماء المعجم إلى الشعر الحداثي، وبالذات إلى تيار “تكسير البنية”.

رصد خصائص النص الفنية (الصورة الشعرية) وإبراز وظائفها في قصيدة “مقابلة خاصة مع ابن نوح”

فيما يخص الصورة الشعرية، يمكننا مقاربتها باستدعاء المنظورات التالية: المنظور الكمي، والكيفي، والتكويني، والدلالي، والعلائقي والمرجعي، والوظيفي:

فـكميا: تهيمن الصور الشعرية على لغة النص بكثافة عالية، مما يجعله يكتسي بعدا رمزيا وإيحائيا.

أما كيفيا: تتنوع الصور بين:

- الصور الجزئية: وهي الصور “المفردة” و”البسيطة” التي تتوزع على هذا السطر أو ذاك من الأسطر الشعرية. ومن نماذجها (جاء طوفان نوح – المدينة تغرق شيئا .. فشيئا – تفر العصافير …).

- الصورة المركبة: كالصورة التي تتضمنها الوحدة (2) مثلا، والتي تصور مشهد زحف الطوفان للمدينة وتهديده لها بالدمار والتلاشي في توليفة ومتوالية من الصور الجزئية.

- الصورة الكلية: والتي تنطبق على النص برمته بما هو اقتباس جميل وتوظيف فني لقصة نوح عليه السلام [القصة التي وردت في القرآن الكريم – انظر سورة الشعراء – الآيتان (119 – 120)، وسورة هود – الآيات (36 – 47…)] حتى تستجيب لمتطلبات التجربة الشعرية الخاصة المُعبّر عنها في النص، وهي التجربة التي ينتقد فيها الشاعر سياسة الانفتاح الاقتصادي في بلاده وفي عموم البلاد العربية، لما كان لها من انعكاسات سلبية وآثار وخيمة – تشبه مترتبات الطوفان الخطيرة – على مصالح عموم الجماهير الشعبية، وكان ذلك طبعا خلال السبعينيات من القرن الماضي.

و تكوينيا: تتألف الصور من:

- مكونات تقليدية متصرف فيها: كالاستعارة (كان شباب المدينة يلجمون جواد المياه الجموح – نتحدى الدمار ونأوي إلى جبل لا يموت يسمونه الشعب!)، والمجاز المرسل المدينة تغرق شيئا فشيئا) وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر.

- ومكونات جديدة: كالتناص (من خلال استدعاء نص قصة نوح القرآنية وتضمينه في نص القصيدة بنوع من التحوير الفني القائم على الهدم وإعادة البناء)، والرمز (الطوفان ← سياسة الانفتاح الاقتصادي – المدينة ← مصر وعموم البلاد العربية – السفينة ← النجاة + الخيانة – سيد الفلك ← القائد / الزعيم – ابن نوح ← الشعب…).

ثمّ دلاليا: تتمحور الصور حول تصوير مشهد الطوفان وهو يزحف إلى المدينة، ويُدمّر معالمها ويجرف ممتلكات الدولة والناس على حد سواء. وبينما اختارت مجموعة من الأطراف المتخاذلة والأنانية الفرار إلى السفينة للنجاة بنفسها، قرر الشاعر وأصحابه وعموم الشباب مواجهة الموقف الصعب بالانحياز إلى الشعب والارتباط بالأرض.

و علائقيا: تبدو العلاقة بين طرفي الصورة، وفي معظم الصور، قائمة على “القرب” بحيث لا تكلف المتلقي عناءً في إدراكها، وعلى “المشابهة” كما في الصور الاستعارية، وعلى “المجاورة” من خلال صور المجاز المرسل…

و مرجعيا: استمدت الصور من العالم المادي المحسوس (المدينة تغرق شيئا … فشيئا – يلجمون جواد المياه الجموح)، وكذا من عالم الذات (كان قلبي الذي نسجته الجروح – كان قلبي الذي لعنته الشروح).

وأخيرا وظيفيا: تلعب الصور الوظائف التالية:

- الوظيفة التعبيرية: كالتعبير عن حالة الاستغراب والشك لحظة الإعلان عن حدوث الطوفان [الوحدة (1)].

- الوظيفة التصويرية: كتصوير مشهد زحف الطوفان باتجاه المدينة، ووصف خطر تزايده، وما ترتب عن ذلك من آثار سلبية وردود أفعال متنوعة. [الوحدتان (2) و (3)].

- الوظيفة الإيحائية: من خلال بعض الصور التي توحي / أو ترمز إلى الموقف الانهزامي لبعض الأطراف (هاهم الجبناء يفرون نحو السفينة)، أو إلى الموقف البطولي للشاعر وأصحابه وعموم الشباب (يلجمون جواد المياه الجموح).

إن معطيات الصورة الشعرية المذكورة أعلاه، تكشف المنحى التجديدي للتصوير الفني في النص، وهذا التوجه من صميم خطاب “المعاصرة والتحديث”، الذي أنتجه هؤلاء الشعراء الجدد.

رصد خصائص النص الفنية (البنية الإيقاعية) في قصيدة “مقابلة خاصة مع ابن نوح”

وفيما يتعلق بـالإيقاع، يمكن أن نميز بين نوعين خارجي، وداخلي:

فالإيقاع الخارجي، يتجلى في المكونات التالية: الوزن – القافية والروي – تكسير الوقفة العروضية – تكسير الوقفة الدلالية.

- الوزن: فالشاعر استبدل “نظام البحر” بـ “نظام “التفعيلة” (فاعلن)، وهي تفعيلة “المتدارك”. التي كرّرت على امتداد أسطر النص بتنويعاتها المختلفة صحيحة ← (فاعلن)، ومخبونة (فاعلن ← فعلن) ، ومقطوعة (فاعلن ← فاعل ← فعلن). وتفعيلة المتدارك ومتغيراتها، بما تفيده من إيقاع سريع، تتناغم مع الموقف التصاعدي السريع لحادث الطوفان في النص.

- القافية والروي: وفيهما سلك الشاعر مسلك “التنويع” بدل “الوحدة”. وذلك استجابة لتبدل المواقف وتطور الصراع الدرامي”، واختلاف ردود الأفعال في النص الشعري (يعلو / تجلو – الحصينهْ / حزينهْ / السفينهْ – السطوحْ / نوحْ …)؛ فهي كما ترى: (لامية، ونونية، وحائية) نظرا لأن رويها (لام، ونون، وحاء).

- تكسير الوقفة العروضية: فالشاعر يُكسّر نظام “الوقفة العروضية”، ولا يلتزم بعدد محدد من التفعيلات كما كان الأمر مع “نظام البيت” في الشعر العمودي، مما يعني أن عدد التفعيلات يختلف من سطر إلى آخر. والغرض هو خلق نوع من الجريان أو التدفق الإيقاعي المتناغم مع الدفقة الشعورية والموقف الفكري.

- تكسير الوقفة الدلالية: وذلك من خلال توزيع المعنى بين سطرين متتاليين أو أكثر، بخلاف ما كان عليه الأمر في الشعر العمودي، حيث يستقل كل بيت بمعناه. وكمثال عن هذا النمط من التكسير قول الشاعر:

كان شباب المدينهْ

يلجمون جواد المياه الجموحْ

الإيقاع الداخلي: ويمكن تجليته من خلال المكونين التاليين: التكرار و التوازي.

* التكرار: ويتمظهر في:

- تكرار الحروف والأصوات: (الجيم، التاء، الراء، الهاء … )، والتي تغلب عليها صفة “الجهر”. وهي الصفة المناسبة للموقف النقدي والمحتج للشاعر في النص.

- تكرار الألفاظ والكلمات: (شيئا / فشيئا – رويدا / رويدا – يطفو / يطفو – العصافير/ العصافير – المياه / المياه…). وهذا التكرار يساهم في إغناء الإيقاع الداخلي للنص.

- تكرار العبارات والجمل: (جاء طوفان نوح) [3 مرات] – (يفرون نحو السفينة) [مرتان]… وهذا التكرار بدوره يساهم في إثراء موسيقى النص الداخلية.

* التوازي: ومن أمثلته في النص: (هاهم “الحكماء” يفرون نحو السفينه / هاهم الجبناء يفرون نحو السفينه ) – ( كان قلبي الذي نسجته الجروح / كان قلبي الذي لعنته الشروح) …. وهذا التوازي، هو الآخر، يُخصب التجربة الإيقاعية الداخلية.

وبالنظر إلى هذه المعطيات الإيقاعية، يتضح أنها تنسجم مع الموقف الشعوري في النص، وتستجيب لمتطلبات التجربة الشعرية المعبر عنها، كما أنها تتسم بطابع الجدة والتحديث، وهذا ما يتميز به “الإيقاع” في النص الشعري الحداثي.

رصد خصائص النص الفنية (الأسلوب) في قصيدة “مقابلة خاصة مع ابن نوح”

ووصولا إلى الأسلوب، أمكننا جرد الإمكانات اللغوية والتعبيرية المعتمدة في النص كالآتي:

- هيمنة الجمل الفعلية على الجمل الإسمية: وهذا يضفي على النص طابعا حركيا وديناميا، ينسجم مع موقف الطوفان الداهم والجارف.

- توظيف الأساليب الإنشائية: مما يسمح بالكشف عن الحالات الانفعالية والشعورية في أعماق المنكوبين. ومن هذه الأساليب: التعجب (وقد طمس الله أسماءنا !)، والأمر (انج من بلد .. ).

- الأسلوب السردي: من خلال الإخبار عمّا يجري من وقائع وأحداث وردود أفعال تعكسها “الجمل الخبرية”، وهي الجمل الموجودة بكثرة في النص.

- أسلوب التهكم والسخرية: وذلك للانتقاص من شأن المتخاذلين والأنانيين الذين لا يفكرون سوى في أنفسهم. ومن أمثلته: (هاهم “الحكماء” يفرون نحو السفينه).

- الأسلوب الإيحائي: ويتمثل في توظيف بعض الرموز والإيحاءات السابق ذكرها.

- أسلوب الالتفات: ويتجلى فى انتقال الشاعر من ضمير إلى آخر، كالانتقال من “ضمير المتكلم” إلى “الغائب” في هذه الأمثلة (… بينما كنتُ… / يلجمون جواد المياه الجموح …) مما يكشف عن طبيعة العلاقة بين الطرفين، وهي علاقة توحد وتعاضد.

- خاصية الصراع الدرامي: وتتجلى في رصد الموقفين المتعارضين في النص إزاء حادث الطوفان المدمر. ومن أمثلتها قول الشاعر: جاء طوفان نوح – هاهم الجبناء يفرون نحو السفينه – بينما كنت – كان شباب المدينه – يلجمون جواد المياه الجموح.

هذه المعطيات الأسلوبية تبين أن القصيدة – في الاتجاه الحداثي – كائن لغوي وأسلوبي بامتياز، وذلك بعد كانت كائنا إيقاعيا بالدرجة الأولى.

صياغة خلاصة تستثمر فيها نتائـج التحليل، لبيان مدى تـمثيل نص “مقابلة خاصة مع ابن نوح” للاتـجاه الذي ينتمي إليه.

ونتيجة لكل ما سبق، نستطيع أن نخلص إلى أن الشاعر الحداثي لم يقطع مع تراثه، وإنما تفاعل معه من موقع تجديدي وتحديثي لخدمة الحاضر والمستقبل. ويتجلى ذلك في هذا التوظيف الفني الخلاق والرائع لقصة نوح عليه السلام، وهو توظيف لصالح الواقع، كما تكشف عن ذلك تجربة الشاعر الخاصة في هذا النص. وهي تجربة نقدية بناءة، عبّر عنها الشاعر بمعجم بسيط سهل واضح مألوف وتواصلي، وبصور جميلة تنم عن خلق وابتكار، وبإيقاع غني فيه إبداع وتجديد أيضا، وبأسلوب متنوع شيق وممتع.

وهذه النتائج المتوصل إليها تؤكد – بما لا يدع مجالا للشك – تجسيد النص لخصائص حركة “الشعر الحر”، وبالأخص تيار “تكسير البنية” الذي يمثله أمل دنقل خير تمثيل ببساطته وعفويته وسهله الممتنع. وهذا ما يؤكده الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح قائلا: “كان أمل دنقل شاعر البساطة في زمن التعقيد والغموض، وأول ما يلفت الانتباه في قصائده البساطة الحادة المصقولة التي تتحول إلى أنشودة مفرطة التواضع …”.

روعة